点燃科创之火:我校第三届“小发明小创造节”迎来高光时刻

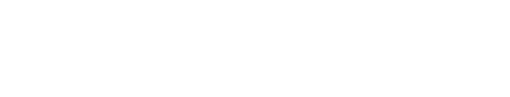

11月5日,我校正式启动第三届“小发明小创造节”成果评选工作。学校执行校长迟云平,副校长张建平、郝海龙,学术委员会主任王枝茂以及校内外专家共同组成评审团,对参赛作品进行专业、公正的评审。

本届活动共有一千余项学生作品参选,数量与质量均创历史新高,充分展现了我校学子蓬勃的创新活力与实践能力。本届成果涵盖机械制造、软件开发、文化创意三大类别,其中一批紧扣服务国家和社会发展需求、深度融合山西地方特色的优秀作品脱颖而出,成为全场焦点。

评选现场,评审团深入各个展区,认真听取学生团队的讲解,询问技术细节与应用前景,观看功能演示,从理念、创新、技术、应用、外观五个维度对作品进行评审,并就进一步完善提出了指导意见。

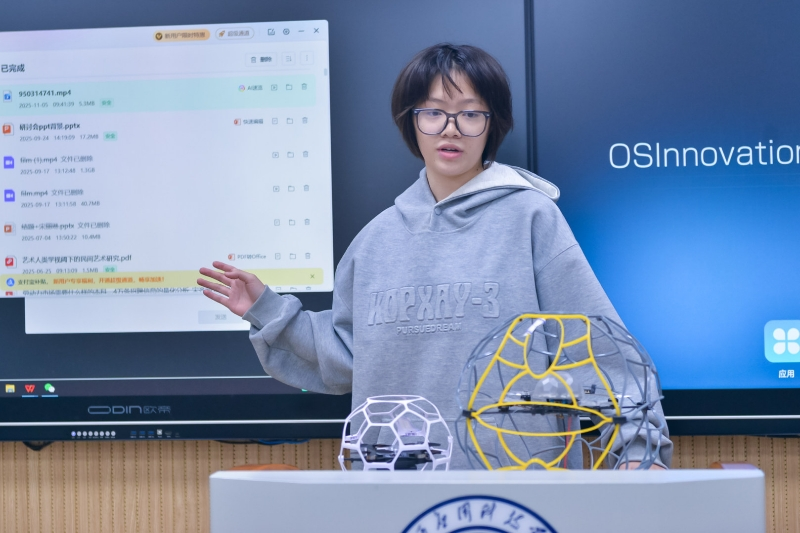

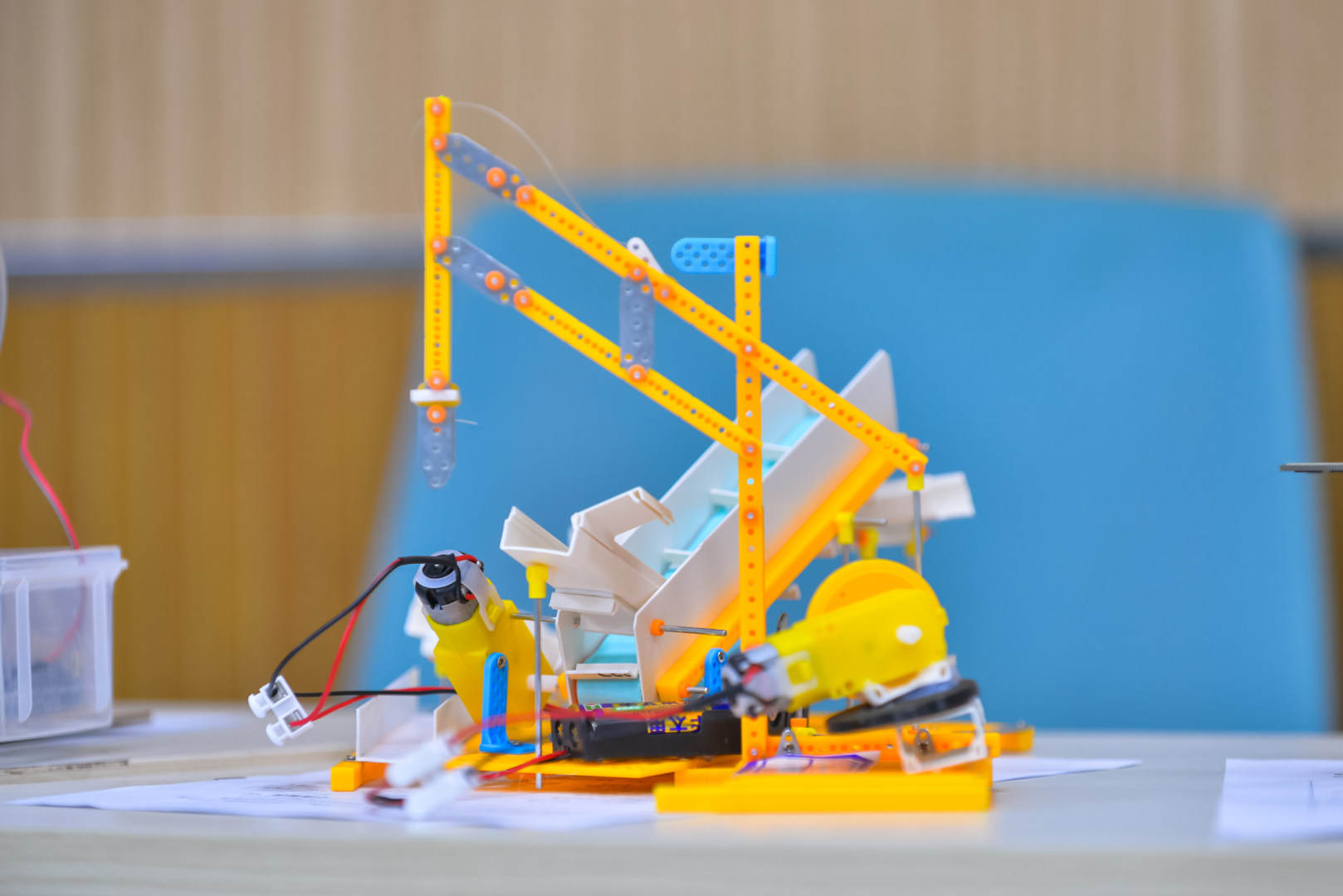

在机械制造类展区,仿生人形机器人、无线激光雕刻机、机器狗、可控机械臂……600余项作品,每个项目都展现出了独特的魅力与价值。

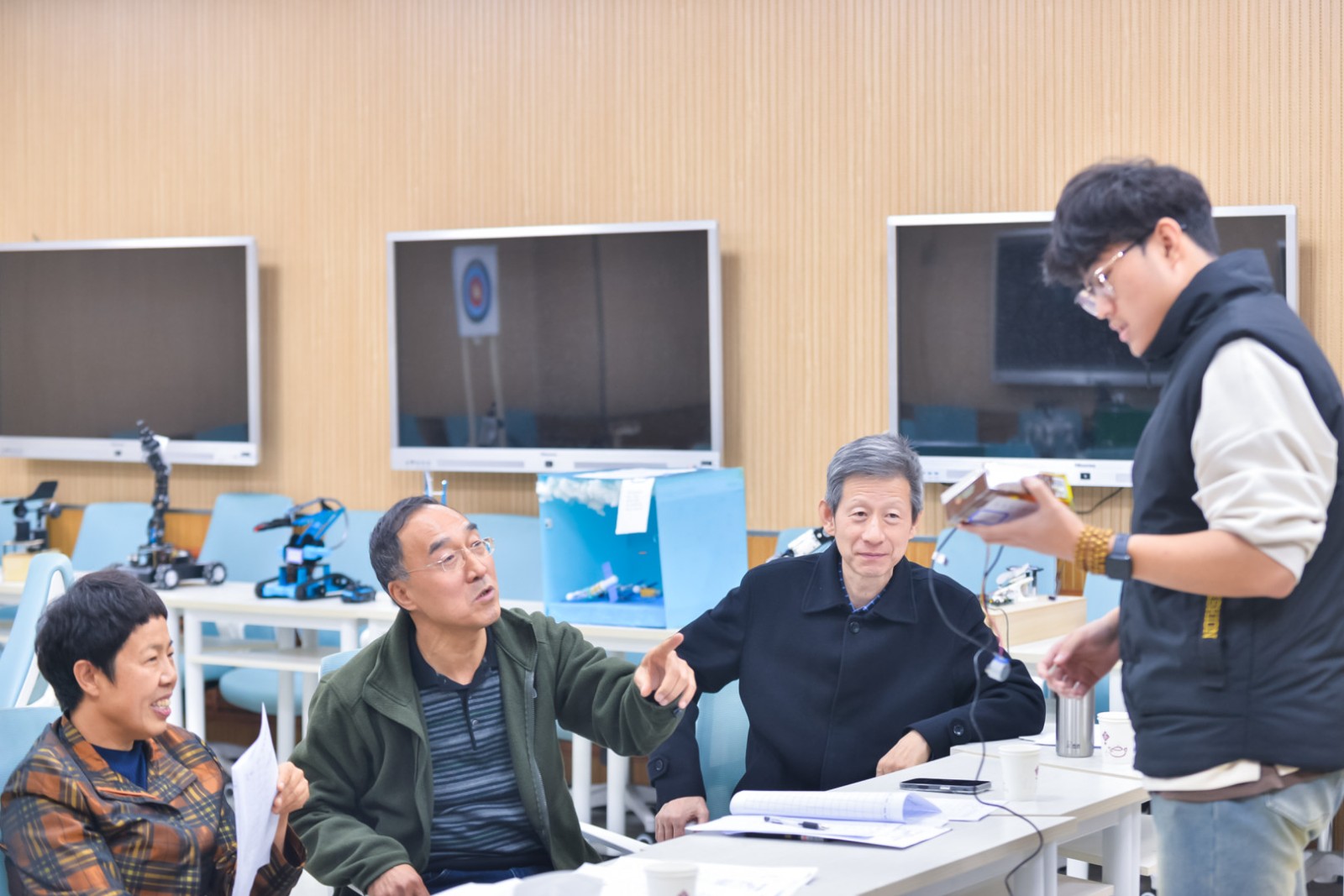

“比普通无人机关节更少、框架更厚实,碰撞接触面更大,能降低碰撞对内部机体的损坏程度。”笼式无人机项目负责人彭一枫介绍,该作品可在室内狭小空间和复杂环境中稳定飞行,执行巡检、探测任务。

2025年中国国际大学生创新大赛金奖项目——玉米芯新型膜材料,将农业废弃物玉米芯,转化为一种具有“三层多级结构”的高性能滤水膜,从而实现对水体的高效净化。项目团队负责人刘育彤称,目前已申请专利九项,并完成省部级单位检测,取得技术查新报告,被鉴定为全国首例。

在软件开发类展区,智能文献阅读、健康管理、垃圾分类、老年人饮食搭配……40余项作品精准聚焦于数字生活、社会治理与产业革新。从智能人才匹配到市政设施监测,学子们用代码编织智慧,解决社会和企业高质量发展命题。

“我们不只开发一个工具,更希望开创一个人才管理的‘拓扑时代’。”瑞佳恒创团队负责人李佳轩这样阐述项目愿景,“‘智链图解’系统从静态的标签堆叠,迈向动态能力连接,将‘人力资源强国’国家战略与企业‘智慧人事、智能推荐’需求紧密结合,并以可信、可解释、可落地的智能匹配能力,为中小企业提供灵活、高效的数字化转型引擎。”

其中,瑞佳恒创团队首次提出的“时序多源异构知识图谱”(TMSHKG)方法,获得了相关专家的高度评价和企业的一致认可。

书法、雕刻、明兰缠花凤冠、珐琅彩绘……在文化创意类展区汇集360余项作品,学生们用创意设计将厚重的中国优秀文化转化为可亲、可感的现代产品。

“将剪纸艺术与服饰形制结合,把二维剪纸转化为三维可穿戴、可展示的‘服饰’形态。”智心雨团队的“龙纹凤影剪纸华裳”,从最初灵感迸发,构思以龙、凤纹样赋予剪纸“穿戴生命力”,在剪纸工艺上采用多层镂空、渐变刻剪技法,模拟出鳞片的层次感与立体感;凤羽部分,用精细刻线展现羽毛的飘逸与灵动。该项目不仅是对立德树人中“增强文化自信”要求的完美答卷,更探索了一条让山西非遗“活”起来、“潮”起来的创新传播路径。

据悉,第三届“小发明小创造节”总结表彰大会将于11月15日隆重举行。作为一年一度我校规模最大、影响力最广的学生科创品牌活动,届时,各类优秀作品将集中亮相,创新成果将迎来高光时刻。学校将进一步孵化支持评选出的优秀作品,并推荐参加更高级别的创新创业大赛,持续为学生成长成才注入强劲动力,为乡村振兴、服务国家和地方高质量发展提供“科院方案”。

梁太瑞/报道

杨洋/摄影